太陽光パネルリサイクルに関する政策・技術開発の俯瞰

(公開日:2022-11-30)

(更新日:2025-01-26)

政府が掲げる2050年のカーボンニュートラル及び2030年の再エネ比率36~38%の目標に向けて太陽光発電の普及に合わせて、再エネ設備の適正な導入・管理の必要となります。

太陽光パネルの廃棄・リサイクルへの関心も高まっており、FIT開始後に国だけでなく自治体や研究機関においても各種の政策や取組みが進められてきました。

今回のトピックでは、主だった政策や取組みを実施主体・時系列でまとめ、そこから見える課題を整理していきます。

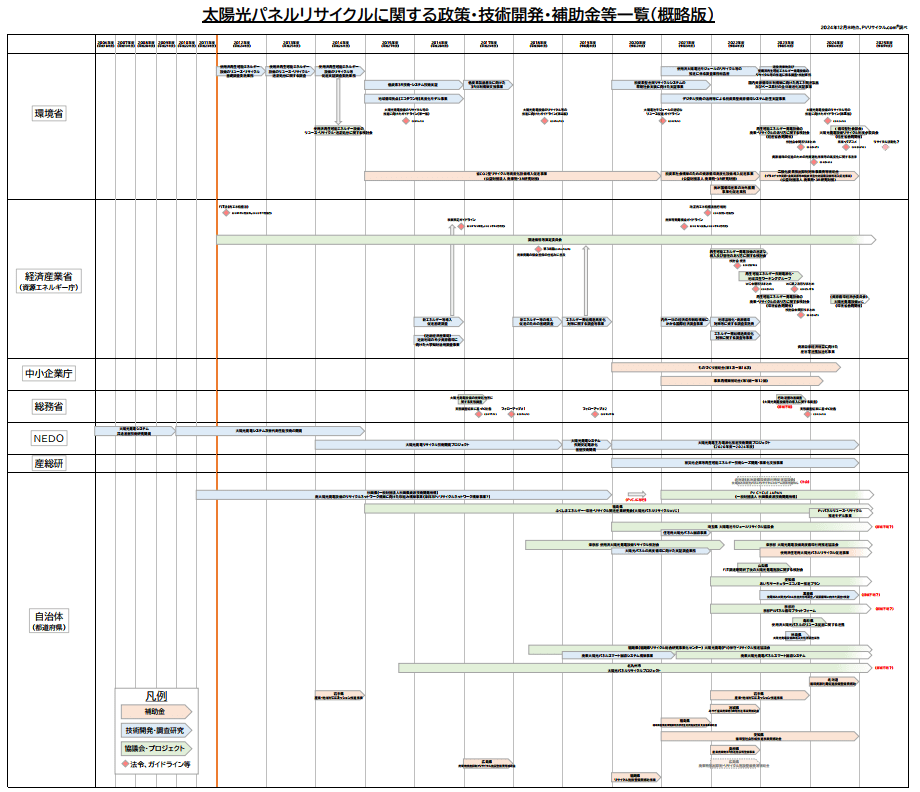

太陽光パネルリサイクルに関する政策・技術開発・補助金等一覧

太陽光パネルのリサイクルに関しては、関係省庁・自治体や研究機関などで粛々と進められていました。

これらの政策(主要法令・ガイドライン、技術開発、協議会・検討会、補助金など)を実施主体・時系列でまとめたものが下図となります。

(PVリサイクル.com®調べ、2024年12月時点)

環境省の政策・取組み

環境行政を司る環境省では、FIT制度が始まった2012年度から太陽光パネルリサイクル・リユースの基礎調査が開始され、その後2015年度から3年間にリサイクル技術・システムの実証などが実施され、また2020年度からも実証事業が継続実施されています。

2017年2月の廃棄物処理制度専門委員会では、太陽光パネルの埋立処分において鉛等の含有物質の可能性を考慮し原則として管理型処分場での埋立処分すべきだと報告されています。

2021年度には『使用済太陽モジュールのリサイクル等の推進に係る調査業務報告書』が作成されており、実際の事業者への調査結果に基づく太陽光パネルのリサイクルに関する現状が纏められています(2022年度、2023年度も調査報告公開)。

実際の廃棄・リサイクルを推進するために、『太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン』が2016年に公表され(第3版は2024年)、2021年には『太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン』も公表されています。

2023年には経済産業省と合同で、太陽光発電設備やなどの再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの対応強化に向けた具体的検討を目的に『再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会』が開催され、中間取りまとめとしてと検討の方向性や論点の整理が行われました。

2024年7月には『循環経済に関する関係閣僚会議』にて岸田首相(当時)から使用済太陽光パネルのリサイクルの制度的対応の指示があり、8月の『第五次循環型社会形成推進基本計画』においても義務的リサイクル制度を含めた新たな仕組みの構築に向けて検討を進めていくとされています。

これらの背景に、2024年9月から使用済太陽光パネルのリサイクル義務化に向けて『太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ 合同会議』が経産省と合同開催されており、2025年の通常国会で法制化に向けて議論が進んでいます。

またCO2削減に期するリサイクル設備導入を推進する目的で2015年度から各種補助事業が実施されており、使用済太陽光パネルのリサイクル装置についても2018年以降に計13社が採択を受けています。

- 使用済再エネ設備関連

- 低炭素型3R技術・システム実証事業の成果等について

- 各種補助事業(公益財団法人廃棄物・3R研究財団)

経済産業省(資源エネルギー庁)の政策・取組み

2012年に始まったFIT制度の法的根拠となる『再エネ特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)』の所管官庁である経済産業省(資源エネルギー庁)は、再エネ促進の立場となります。

太陽光発電設備の撤去・廃棄については、2017年に策定された『事業計画策定ガイドライン』に建設費の5%の自主的に積立を求めていました。

しかしながら事業者の判断にゆだねており、実際の積立進捗状況は低水準だと明らかになったため、廃棄費用の積立を担保する目的で2018年ごろから詳細議論を進めていたことが確認できます。

それらの結果を踏まえ、2022年の改正再エネ特措法が施行され、7月から『廃棄等費用の外部積立』が始まりました。

政府が掲げる脱CO2政策の実現に再エネ(太陽光発電)の普及が求められる一方で、FITによる太陽光発電設備の急拡大は地域との軋轢や環境への影響やひずみなどが顕在化してきました。

長期持続的な再エネの普及を実現するために、2022年に入り経産省をはじめ関連省庁(環境省・国交省・農水省)と合同で、『再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会』、『再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ』が相次いで開催されています。

検討会での議論を通じて、認定事業者の責任明確化として手続きの強化や地域との適切なコミュニケーション、適切な廃棄の実施などが「検討会のとりまとめ」として整理され、再エネ特措法に反映されています。

- なっとく!再生可能エネルギー/FIT・FIP制度

- 調達価格等算定委員会

- 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会

- 再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ

- (環境省合同開催)再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会

- (環境省合同開催)太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ

中小企業庁による補助金

経済産業省の外局である中小企業庁では、中小企業の育成・発展のために独自の政策(補助金)を実施しています。

代表的なものとして『ものづくり補助金』があり、太陽光パネルリサイクル装置に関して確認できるだけでも2024年末時点で9件採択されています。

また新型コロナ禍による事業環境悪化に対して支援するために、2021年度に『事業再構築補助金』の制度が施行されており、本補助金においても太陽光パネルリサイクルに関しての56件採択(2024年末時点)されているのが確認できます。

リサイクル技術開発の歩み

リサイクル技術の開発はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)を中心に、FIT制度が始まる前の2006年度から進められていた様です。

2013年までは太陽光発電システムの研究開発のひとつとして進められていたようですが、2014年度~2018年度の5年間で実施された『太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト』で多くの企業・団体とリサイクル技術の開発が進められています。

本プロジェクトでは、15項目の調査・技術開発が25の企業・組織・団体により実施されており、一部の開発成果は実際のリサイクル装置として製品化されています。

2019年度からは、太陽光発電の長期安定・主力電源化として新たな技術開発が進められており、リサイクルに関する調査や技術開発が継続されています。

- 太陽光発電システム共通基盤技術研究開発(2006年度〜2009年度)

- 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発(2010年度〜2014年度)

- 太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト(2014年度~2018年度)

- 太陽光発電システム長期安定電源化基盤技術開発(2019年度)

- 太陽光発電主力電源化推進技術開発(2020年度~2024年度)

また地方の研究機関などにおいても、地域の企業などと共にリサイクル技術の開発や調査、セミナーなどの情報発信を行っている事例も多くありますす。

自治体独自の取組み

自治体の取組みとしては、エコタウンとして従来からリサイクル・資源循環の取組みに力を入れている秋田県や福岡県(北九州市)、原発事故を機に再生可能エネルギーに注力している福島県などにおいて、独自のリサイクルシステム構築に向けた動きがあります。

東京都や埼玉県などでは住宅向け太陽光パネルの回収の課題に向けた検討会、愛知県の資源循環を地域で進める動きなど、新たな取組みも進んでいます。

従来からある3R・資源循環の枠組みとして産業廃棄物処理施設への補助金が各自治体で設けられていますが、ここ数年で太陽光パネルのリサイクル装置導入に適用されている事例も増えてきています。

また将来の太陽光パネルの大量廃棄の懸念から、地方議会が適正処理の法制化等を国へ要望する意見書を議決している例も確認できます。

※自治体の動向・取組みは関連トピック『地方自治体の動向や取り組み事例』を参照ください。

シンプルに感じること

『太陽光パネルのリサイクル』に関しては、これまで多くの国や地方自治体、研究機関などが、各種の企業・組織・団体と進めてきたことが確認できます。

既に多くのリサイクル装置が製品化されており、大量廃棄まで10年以上あるにも関わらず確認できるだけで80社を超える企業がリサイクルを事業化しており、さらに数10社が参入に向けて具体的な動きを進めています。

一方でこれらのこれまでの政策を並べてみると、シンプルに色々な疑問も感じます。

- 国と地方自治体で補助金の重複、地域的な偏りがないか?

- 同一企業が複数の補助金に採択されており、公平性の観点で適正か?

- 補助金採択の審査で甘くなっていないか?(特に事業再構築補助金)

- 地方の産業促進や雇用創出に寄与しているのか?

- リサイクル技術開発を行った成果として、製品化までつながっているか?

- 自社技術で開発した企業への更なる技術支援(CO2削減や高リサイクル率化など)の視点はないのか?

- 技術開発偏重になっていないか? 経済合理性や社会受容性などの研究が進んでいるのか?

- 海外へのリサイクル技術の支援、企業の海外展開の後押しなどはされていないのか?

- 国や自治体の政策立案者の間で、政策の重複や無駄が生じていないか?

- 実施主体の間で、各種の取組みや成果の情報共有ができているか?

- 排出ピークを平準化するために有効な政策は議論され、施策が行われているか?

- これらの取組み・成果が、広く国民や企業に発信されているか?

最終的には、これらの成果が広く国民に分配されることが政策の目的であり、太陽光発電に関連する事業者や国民にこれら取組みや成果が広く周知・共有・活用されているかの議論も必要と考えられます。

まとめ

2012年に始まったFIT制度により全国で太陽光発電が急増したのに並行して、国・自治体や研究機関などで多くの政策や技術開発が進んできました。

FIT制度そのものが色々な課題を抱える状況で法改正や運用が変更する中、将来の太陽光パネルのリサイクルに関する取組みも各主体が独自に進めざるを得なかったとも考えられ、一部では乱立した状態にも見受けられます。

最終的には広く国民に成果が分配されることがこれらの政策の目的であり、国民や太陽光発電に関わる事業者に広く周知・共有・活用されることが望まれます。

税金という限られた資源を活用することからEBPM(Evidence-based policy making、証拠に基づく政策立案)が求められる昨今、政策の妥当性や効率性などの視点で政策や取組みを改めて評価・総括をする必要があると考えられます。

参考資料

- 省庁・自治体・各種研究機関等のWEBサイト